Europa sollte sich nicht vor ausländischen Übernahmen fürchten

Bruegel-Forscher Mario Mariniello zum wachsenden Protektionismus und der Rolle der EU-Kommission

Wenn ein Unternehmen von ausländischen Investoren übernommen wird, ist dies oft ein Problem für die Regierung. Die Bedenken können strategischer Art sein (zum Beispiel bei Deals im Rüstungssektor), oder auch allgemein wirtschaftspolitisch. In letzterem Fall wird in der öffentlichen Debatte oft die Sorge laut, dass ein ausländischer Investor Entscheidungen fällen könnte, die der heimischen Wirtschaft schaden - einfach, weil er physisch oder psychologisch weniger an das Gastland gebunden ist. Zum Beispiel heißt es, dass die Marke der Unternehmens geschwächt werden könnte, dass Arbeitsplätze wegfallen oder die Forschungsausgaben zusammengestrichen werden.

Ein Beispiel ist die Übernahme des britischen Unternehmens Cadbury durch den amerikanischen Konzern Kraft im Jahre 2010. Kraft erhielt von der britischen Genehmigung freie Bahn, weil es versprochen hatte, die Schokoladenfabrik in Somerdale nicht dicht zu machen. Doch nach der Übernahme setzte sich Kraft über seine eigene Zusage hinweg und verlagerte die Produktion aus Cadbury nach Warschau. Der Fall Kraft/Cadbury war denn auch in aller Munde, als Pfizer im Frühjahr 2014 versuchte, AstraZeneca aufzukaufen. Er löste in Großbritannien eine neue Diskussion über ausländische Übernahmen aus. Die britische Regierung schlug vor, dem Staat zusätzliche Möglichkeiten zu geben, eine ausländische Übernahme an Bedingungen zu binden.

Fast zur selben Zeit wandte sich die französische Regierung auf der anderen Seite des Kanals gegen die versuchte Übernahme des französischen „Industrie-Champions“ Alstom durch den US-Konzern General Electric. Die Regierung erließ ein Dekret, das die „Financial Times“ als „Atomwaffe gegen ausländische Übernahme“ bezeichnet hat. Dieses Dekret weitet die Möglichkeit staatlicher Interventionen deutlich aus. Die Regierung kann nun Bedingungen stellen, wenn es um den Energie-, Transport-, Telekom-, Wasser-, Gesundheits- und Verteidigungs-Sektor geht. 2011 machten diese Sektoren zusammen genommen mehr als ein Viertel der französischen Wirtschaft aus.

Ähnliche Debatten gibt es überall in Europa. Der Ruf nach staatlicher Intervention zum Schutze öffentlicher Interessen wird immer dann laut, wenn ein ausländischer Investor versucht, eine wichtige nationale Marke zu übernehmen. Allerdings sollten die nationalen Regierungen eigentlich gar keine Rolle bei großen Übernahmen spielen, an denen Firmen aus unterschiedlichen Ländern beteiligt sind, seien sie nun aus Europa oder aus Nicht-EU-Ländern. Normalerweise sind dafür nämlich die Wettbewerbshüter der EU-Kommission zuständig. Daraus ergeben sich einige inter-institutionelle Spannungen. Denn das einzige handlungsleitende Prinzip der EU-Kommission bei der Untersuchung von Zusammenschlüssen ist der Schutz der Konsumenten. Demgegenüber verfolgen nationale Regierung oft andere Interessen.

Die Entscheidung der EU-Kommission darf sich jedoch nicht nach anderen Kriterien richten. Wenn ein Zusammenschluss zum Beispiel dazu beiträgt, die Standorte zu optimieren, die Produktionskosten zu senken und die Marktpreise zu drücken, so kann dies ein zureichender Grund für die Kommission sein, grünes Licht zu geben. Ob die Rationalisierung der Produktionsstandorte auch zum Abbau von Arbeitsplätzen führt, ist für die Entscheidung der Kommission nicht von Bedeutung. Das heißt jedoch nicht, dass die Kommission der Ansicht wäre, dass man diese Aspekte vernachlässigen oder gar ignorieren könnte. In Brüssel herrscht jedoch die Meinung vor, dass andere politische Instrumente (wie Umverteilung und Beschäftigungspolitik) in solchen Fällen eher geeignet sind, als die Wettbewerbskontrolle.

In einigen ausgewählten Fällen dürfen die nationalen Regierungen allerdings intervenieren, um ihre „legitimen Interessen“ zu schützen und Zusammenschlüsse mit Konditionen zu belegen, auch wenn diese unter die Jurisdiktion der EU-Kommission fallen (Art. 21 der European Merger Regulation, EUMR). Dabei geht es um die öffentliche Sicherheit, die Pluralität der Medien oder um nationale Aufsichtsbestimmungen. Demgegenüber müssen andere Bedenken zunächst von der EU-Kommission als „legitim“ bezeichnet werden, bevor die Staaten einschreiten können.

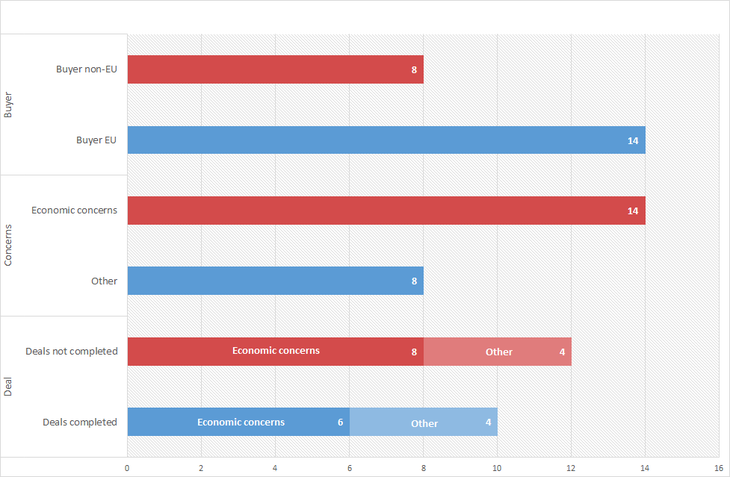

Die Bedenken der nationalen Regierungen werden oft mit ökonomischen Gründen verbrämt. In einem neuen Policy Paper sind wir 22 großen Übernahmen nachgegangen, bei denen ausländische Investoren in den vergangenen 15 Jahren in einem EU-Land aktiv geworden sind und wo die nationale Regierung interveniert hat. In den meisten Fällen (14 von 22) drehte sich die Debatte um vermutete negative Effekte auf die Produktivität, um den möglichen Verlust von Arbeitsplätzen oder um die Kürzung von Forschungs- und Entwicklungsgeldern. In der Mehrheit der Fälle, bei denen ökonomische Bedenken vorgetragen wurden, kam die Übernahme letztlich nicht zustande.

Zwar lässt sich ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen ökonomischen Bedenken und dem Schicksal eines Deals nicht immer nachweisen (die potentiellen Käufer können ihr Angebot auch einfach deshalb zurückziehen, weil sie keine Einigung über den Preis erzielt haben, um nur ein Beispiel zu nennen). Dennoch lässt sich sagen, dass die Nationalität des Käufers den Prozess spürbar beeinflusst. Dies kann zu zusätzlichen Verzögerungen führen, zu Extra-Kosten oder zu spezifischen Verpflichtungen, die von den beteiligten Parteien erfüllt werden müssen. Dies kann den kommerziellen Vorteil eines potentiell wertvollen Deals mindern.

Das Problem wird noch dadurch verschärft, dass derzeit keine Klarheit darüber besteht, wo die Grenzen des staatlichen Eingriffs liegen. Es ist unklar, welche Art von Bedenken von der Kommission als „legitime öffentliche Interessen“ betrachtet werden können. Oft gelingt es den Regierungen, den Prozess zu beeinflussen - und zwar sogar dann, wenn ihr Eingriff möglicherweise nicht mit dem EUMR vereinbar ist. Zum Beispiel können die Regierungen einen Deal erfolgreich verhindern, indem sie einfach nur drohen, sich in die geplante Übernahme einzumischen. Denn einige Unternehmen sind nicht bereit, auf das Urteil der Kommission darüber zu warten, ob das Regierungshandeln „legitim“ ist - oder darauf, dass die Kommission die (informelle) Einflussnahme vor den europäischen Gerichten anfechtet.

In unserem Bruegel-Papier kommen wir zu dem Schluss, dass ökonomische Bedenken nicht als legitime Gründe für staatliche Intervention betrachtet werden sollten. Wir werten die Literatur aus und finden kaum Beweise für Einwände, die sich auf die Nationalität des Käufers beziehen. Daraus folgt, dass EU-Mitgliedsländer nicht das Recht haben sollten, nach eigenem Ermessen Bedingungen für eine ausländische Übernahme zu stellen - etwa die Verpflichtung, einen bestimmten Anteil an Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu halten. Denn diese Möglichkeit ist mit erheblichen potentiellen Kosten verbunden: Jede Einmischung eines Mitgliedstaates könnte die normale Marktdynamik stören, den Wettbewerb verzerren und den Wert einer Übernahme mindern. Wenn die Einschätzung der Kommission korrekt ist, trägt eine ausländische Übernahme wahrscheinlich positiv zur Wertschöpfung der europäischen Wirtschaft bei, indem sie den Wettbewerb erhöht. Diese Wertschöpfung ist jedoch nicht möglich, wenn sich die Mitgliedsstaaten einmischen und den Ausgang des Übernahmeprozesses beeinflussen.

Um diese Probleme anzugehen, die Kosten für ausländische Investoren zu senken und das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen und von Konflikten mit nationalen Regierungen zu minimieren, sollte die EU-Kommission das Regelwerk klarer fassen, das die Grenzen für Regierungsintervention definiert. Das Ziel sollte sein, dass Regierungen und Unternehmen die Vereinbarkeit nationaler Interventionen mit der EUMR leichter abschätzen können. Zum Beispiel könnte die EU-Kommission detaillierte Richtlinien zu der Frage vorlegen, wie das öffentliche Interesse definiert wird und wie nationale Gesetze bewertet werden.